どうも、TJです!(自己紹介はこちら)

今回ご紹介するのは、「たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング(MarkeZine BOOKS)」です。

元スマートニュース執行役員の西口一希さんが確立した、「顧客起点マーケティング」について分かりやすく書かれています。

西口さんはこの方法を用いて、スマートニュースをアプリランキング100位圏外からNo.1に導きました。

それではさっそく見ていきましょう!

※本記事について解説したYoutube動画もありますので、ぜひこちらも併せてご覧ください。

結論:たった一人の分析から事業は成長する

本書の結論を一言でまとめるならば、「たった一人(N1)の分析から事業は成長する」ということです。

筆者がマーケティングにおいて最も大切にしているのは、一人の名前を持つ具体的な顧客 “N=1” を徹底的に理解することです。

「はじめに」より引用

(中略)

その深い理解と共感を通じて、ビジネスを成長させる「アイデア」が必ず見つかるのです。

これから紹介していきますが、本書では事業を成長させるための「アイデア」の定義から、それを生み出すための3つの手法が具体例を交えて解説されています。

- 顧客ピラミッド

- N1分析

- 9セグマップ

ちなみに、なぜ西口さんは「顧客」中心に考えることが重要だと訴えるのか。

その理由は次の一節に表されています。

なぜ、顧客が動いたのか?その行動変化の理由である心理変化に触れないままでは、大規模なマーケティング投資でスケールさせることができません。

「序章 顧客起点マーケティングの全体像」より引用

顧客を把握しないマーケティングは必ず、部分最適の連続から縮小均衡に陥ります。

見方を変えれば、拡大するデジタル世界で顧客を捉えるための新しい手技手法に囚われて、ますます顧客から遠ざかっているのです。

これには私自身も「はっ」とさせられましたが、昨今の「手法偏重のマーケティング業界」に対する西口さんの危機感が伝わってきます。

手法が飽和している時代だからこそ、改めて顧客を中心としたマーケティングに回帰する必要があるのですね。

アイデアがビジネスを左右する

本書で使われるアイデアとは「人の心を動かせる商品・サービスの魅力や訴求」のことです。

いくら高度な分析ができても、顧客を動かすアイデア(施策)がなければ状況は何も変わりませんよね。

すなわち、マーケティングにおいて最重要なのは「アイデア」なのです。

さらに、西口さんは「独自性」と「便益」の4象限で、アイデアの定義を端的に表しています。

つまり、独自性と便益を兼ね備えたものだけが「アイデア」であり、これがあるかどうかが、マーケティングにおいて最も重要な要素です。

アイデアには2種類ある

さらに、アイデアには商品やサービスそのものとなる「プロダクトアイデア」と、商品やサービスを対象顧客に認知してもらうための手段である「コミュニケーションアイデア」の2つがあります。

注意すべきはあくまで「ブロダクトアイデアありき」ということで、いくらコミュニケーションアイデアが優れていても、プロダクトアイデアが脆弱な場合は、良くても一過性の売上を確保するに留まります。

そして、最も理想的なのは「独自性そのものが便益であるプロダクトアイデア」です。

その最たる例として本書でも取り上げられているのが「iPhone」で、発売当初の「音楽プレーヤーが備わったインターネットにつながる唯一の携帯電話」という独自性そのものが便益になっていますよね。

このような「アイデア」を生み出す仕組みが、これから説明する顧客ピラミッド、N1分析、9セグマップです。

顧客ピラミッド

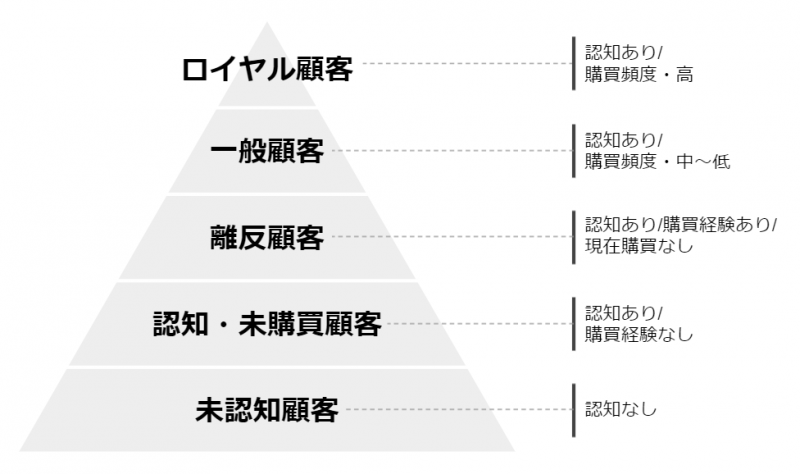

その名の通り、商品やサービスの認知や購買頻度によって顧客を5つに分解したのが「顧客ピラミッド」です。

- ロイヤル顧客:認知あり/購買頻度 高

- 一般顧客:認知あり/購買頻度 中~低

- 離反顧客:認知あり/購買経験あり/現在購買なし

- 認知・未購買顧客:認知あり/購買経験なし

- 未認知顧客:認知なし

顧客ピラミッドを作成するのは、投資対象となる顧客の人数や構成比を正しく把握することが目的です。

顧客ピラミッドは次の3つの設問による簡単な調査で作成することが可能です。

- そのブランドを知っているかどうか(認知)

- これまでに買ったことがあるかどうか(購買)

- どれくらいの頻度で購買しているか(購買頻度)

- 毎日/毎月/最近は買っていない など

ここで使う「認知」は、「このカテゴリーに関して知っているブランド名をお答えください」という設問に対して、競合を含むブランド名の選択肢を提示して選ばれるか、で確認できる認知です。

また、購買頻度の閾値は商品やサービスによって、主観的に決めてしまって問題ありません。

スマートニュースの場合は「毎日使用者」をロイヤル顧客、「毎日使用者を除く毎月使用者」を一般顧客、それ以下の頻度を離反顧客としたそうです。

ちなみに、北の達人コーポレーション社長の木下勝寿さんが書かれた「ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法」の中でも、ユーザー起点のターゲット設定方法が紹介されていますので、ぜひ併せてご覧ください。

セグメント間のギャップ分析をしてみる

顧客ピラミッドを作成したら、セグメント別の売上・利益を可視化し、自社データを基にした「行動データ」、量的調査から得られる「心理データ」を加えてセグメント間のギャップ分析を行いましょう。

例えば、「ロイヤル顧客だけにこういう傾向があるから、それを他の顧客にも提示すればロイヤル化を促せるかもしれない」といった仮説を立てていくイメージです。

本書で挙げられている、代表的な心理データの種類は次の5つ。

- ブランドの認知

- ブランド名を知っているかどうか

- ブランド選好度

- そのブランドを買いたい、または使いたいと考えているか

- 属性イメージ

- 形容詞や修飾語や擬人的表現で、どのように認識しているか、どのような機能イメージや便益属性を感じているか

- メディア接触

- マスメディア、SNSなどのデジタルメディア含めて、通常のメディア接触習慣や信頼度

- ブランドの認知

- いつ、どこで、どんなメディアや機械を通じてブランドを認知したのか、ブランドイメージを形成したのか

行動データには、商品やサービスによって様々なものがあると思いますが、必ず「行動データ」と「心理データ」の両方を見て分析することが重要です。

私自身も耳の痛い話ですが、特にデジタル系のビジネスでは、心理データ自体を取得していないところが多いのではないかと思います。

N1分析

続いて、本書のメインテーマとも言えるN1分析です。

N1分析とは、顧客ピラミッドのセグメントごとの「1人の顧客(N=1)」にインタビューして、認知や購買のきっかけと深層心理を分析することです。

理解したいことは、「いつ、どのようなきっかけで、ブランドを知ったのか/買ったのか/ロイヤル顧客化したのか」です。

そのきっかけとなったカテゴリー体験や、商品やサービスの経験、ブランドメッセージとの出会い、何らかの特定の情報認知などが、「アイデア」を創出する大きなヒントになるのです。

N1分析の具体的な手順は以下の通り。

- 顧客セグメント条件に合う顧客を抽出してインタビューを依頼する

- 事前スクリーニング質問(認知・購買行動・頻度)で分類する

- 対象者は家族や友人でもOK

- インタビューを実施する(質問内容は以下)

- ブランド認知・使用意向・購買意向を持ったきっかけ(時系列)

- 現在使用の実態・満足/不満足・競合ブランドへの認識・好きな点/嫌いな点

- ロイヤル顧客と他の顧客のギャップが生まれた原因やきっかけを探る

- 離反顧客には、どこに離反きっかけがあったかを掘り下げる

- 未購買顧客にはブランドやアイデアを伝えて、どんなきっかけを提供すれば顧客化するかの可能性を探る

- カスタマージャーニーを作成する

- インタビュー内で顧客と一緒に考えながら作成するのがベスト

- 認知→顧客化→ロイヤル化(離反)の変遷を時系列で描く

- 縦軸はブランドへの感覚的な好意度

- 各地点での背景にある心理状態、どう感じたか、なぜそう感じたかを深く理解する

- きっかけから「アイデア」を創出する

- 想像していなかったような特殊なきっかけや事実を見つけ、具体的な便益と組み合わせて「アイデア」化する

- アイデアの「再現性」を確認する(再現性がないアイデアで無理に戦おうとしない)

西口さん曰く、手始めにロイヤル顧客層で10人ほど実行すれば、アイデアにつながるきっかけの候補が3つや4つは必ず見つかります。

重要なのは、「N=10の平均的な発見を求めるのではなく、際立った体験や認知を見つけること」です。

10人はあくまで「N=1」× 個別の10人であって、N=10のひと固まりではないのです。

では、なぜN1に絞り込むことが重要なのでしょうか。

なぜN1に絞り込むのか

突然ですが、あなたは誰かにクリスマスプレゼントを選ぼうとしています。

「あなたのご家族や恋人のいずれか1人」もしくは「大卒、都内在住、世帯年収800万、2人の子供を育てる専業主婦1000人」のどちらかにプレゼントを渡すとしたら、どちらに喜んでもらえる自信がありますか?

おそらく、前者と答える方が大半ではないかと思います。

つまり、たった一人へのプレゼントを考える方が明らかに成功確率が高いのです。

それに対して、「統計学的に、N=1では有意差を出すための回答数が不十分だ」という反論が聞こえてきそうですが、西口さんは次のように述べています。

「アイデア」創出のために有効な調査は、統計学とは違います。

「第1章 マーケティングの「アイデア」とN1の意味」より引用

確かに大まかな傾向や差を知るには、一定のN数が必要ですが、大量な人数を調査するほど「アイデア」がつかめるというのは誤解です。

(中略)

徹底的にN1に絞り込むから強い独自性と便益=「プロダクトアイデア」を生み出せるのであって、絞り込まないから平均的で最大公約数適菜提案や企画しか打てずに、鳴かず飛ばずの結果になるのです。

たしかに改めて考えてみると、私たちの生活で使われている商品やサービスのほとんどは、「特定の誰か一人を喜ばせること・幸福にすること・便利になってもらうこと」が起点になっていますよね。

一人に注目するからこそ、他の人にも響く可能性の高い「アイデア」の手がかりが得られるのです。

9セグマップ

続いて、応用編である9セグマップについて解説します。

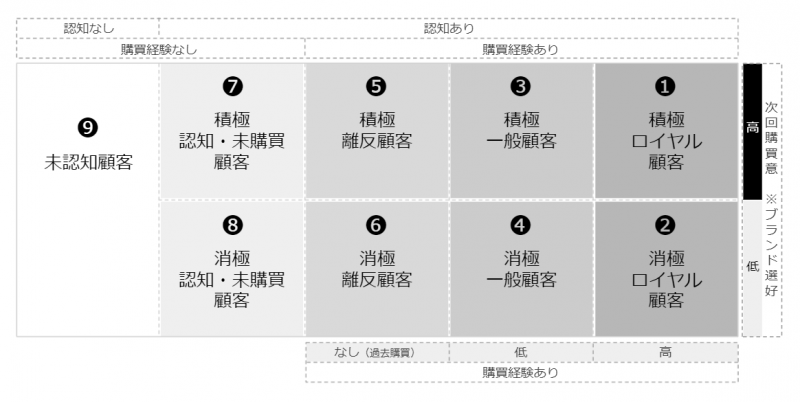

顧客ピラミッドに対して「そのブランドを次回も購買したいか?」というブランド選好の質問を加えて、9つに分類したものが9セグマップです。

平たく言うと、「顧客ピラミッドを90度右に倒して、ブランド選好の軸を一本追加したもの」というイメージです。

具体的には、顧客ピラミッドを作成する際に使用した3つの質問項目(認知・購買・頻度)に、「当該カテゴリーにおいて、次回に購入/使用したいブランドはどれか?」を加えれば、顧客を9つに分解することができます。

- そのブランドを知っているかどうか(認知)

- これまでに買ったことがあるかどうか(購買)

- どれくらいの頻度で購買しているか(購買頻度)

- そのカテゴリーにおいて、次も購入/使用したいブランドはどれか(ブランド選好)

- 自社と競合ブランドを列記し、単一回答か複数回答で取った自社ブランド選択の割合

顧客ピラミッドでも同様ですが、アンケートで導き出した各セグメントの割合を人口統計に掛け合わせることで、推定人数を算出できます。

その数を時系列でトラッキングすれば、施策の投資対効果を確認することが可能です。

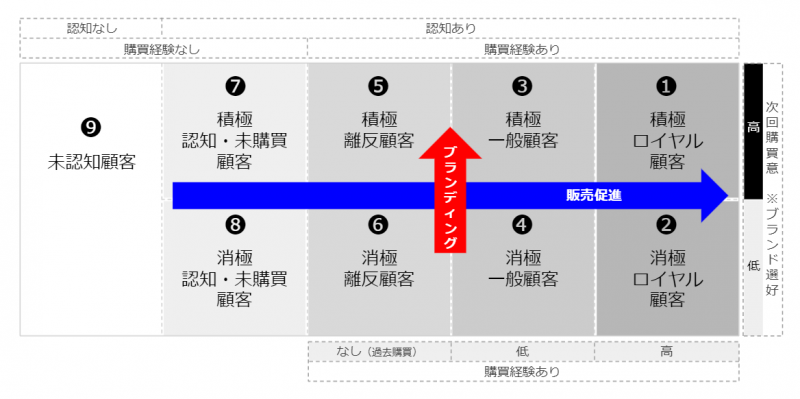

横軸が販売促進、縦軸がブランディング

9セグマップの画期的なポイントは「販売促進とブランディングを同時に可視化できる」ところです。

上の図のように、左から右への移行(横軸)が販売促進、下から上への移行(縦軸)がブランディングの効果を表します。

右上方向への移行は「購買意向が増して実際に購入した」ということなので、両方が叶ったということになります。

一般的にブランディングはアート的な扱いを受けることが多く、その定義も計測指標も曖昧ですが、この9セグマップを使うことでブランディングの変化を定量的に可視化することができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

顧客起点マーケティングの重要性と、具体的な方法をお分かりいただけたのではないかと思います。

私も担当しているwebサービスで実践したくてうずうずしております。笑

本書では、西口さんが実際にスマートニュースの現場で顧客起点マーケティングを行った一部始終が紹介されていますので、ぜひ手に取ってみてください。

また、顧客に向き合うことの大切さについては、日本コカ・コーラ元社長、資生堂現CEOである魚谷雅彦さんが書かれた「こころを動かすマーケティング―コカ・コーラのブランド価値はこうしてつくられる」でも語られていますので、併せてご覧ください。

ではまた!

👇マーケティング業界への転職をお考えの方は、「リクナビNEXT」に登録して求人情報を探してみてください。